За 1945–1947 годы в РСФСР было проведено 6 открытых судов над немецкими военными преступниками в наиболее пострадавших городах: Смоленске, Брянске, Ленинграде, Великих Луках, Севастополе, Новгороде.

Материалы Ленинградского процесса были засекречены (как и все другие дела подобных судов) и хранятся сейчас в центральном архиве ФСБ России. Они не выдаются исследователям, как и другие судебные дела военных преступников.

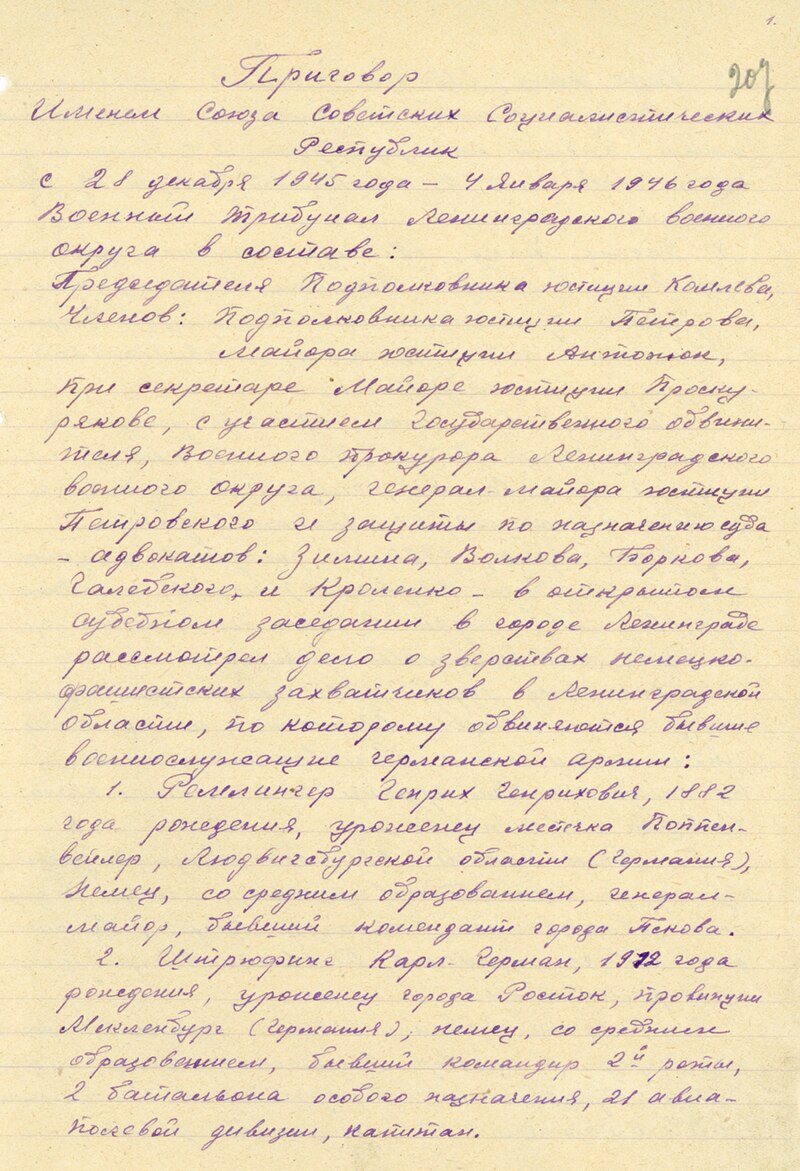

НКГБ, главное управление СМЕРШ и Прокуратура СССР должны были закончить следствие всего за три недели, «не позже 15 декабря 1945 года». На помощь в подготовке, организации и проведении суда из Москвы в Ленинград была командирована группа из четырех оперативных работников НКВД, НКГБ и Главного управления СМЕРШ во главе с генерал-майором Прошиным. За столь короткие сроки в лагерях немецких военнопленных они смогли найти лишь нескольких подозреваемых. Предположим, что спешка следствия была вызвана внешнеполитическими причинами – началом Нюрнбергского процесса. Возможно, материалы локальных судов должны были поддерживать советское обвинение в Нюрнберге (в том числе через иностранную прессу). Напомним, что в феврале 1946 года. В Нюрнберге выступали свидетели (академик И.А. Орбели, протоиерей Н.И. Ломакин, колхозник Я.Г. Григорьев) о преступлениях нацистов в Ленинграде и Ленинградской области (включая Псков и Новгород).

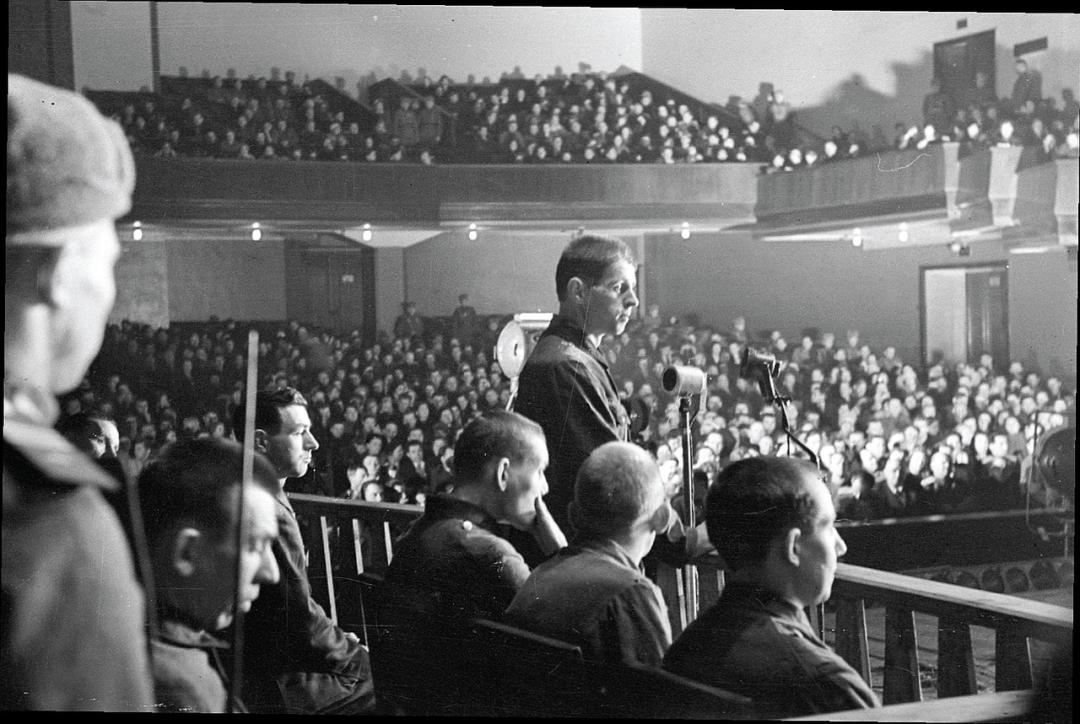

Ленинградский процесс проходил в Выборгском доме культуры,

который вместил 2 000 зрителей из Ленинграда, Пскова и Новгорода (вход был по пропускам). Декорации напоминали театр: трибунал Ленинградского военного округа разместился на украшенной сцене, позади стоял барельефный макет Кремля и большая статуя Сталина на постаменте, за ней – экран для показа документального фильма, перед началом заседаний открывался занавес. Эту театральность отмечал в дневнике писатель и специальный военный корреспондент ТАСС Павел Лукницкий: Ремлингер входит первым, один, заходит за легкий деревянный барьер. Бегает глазами, пораженный торжественностью, светом “юпитеров”, погонами, всей обстановкой молчащего, переполненного зала. Он останавливается на минуту, неуверенно, несмело, как некий актер, раскланивается направо и налево... Театральность усиливала публичный эффект суда.

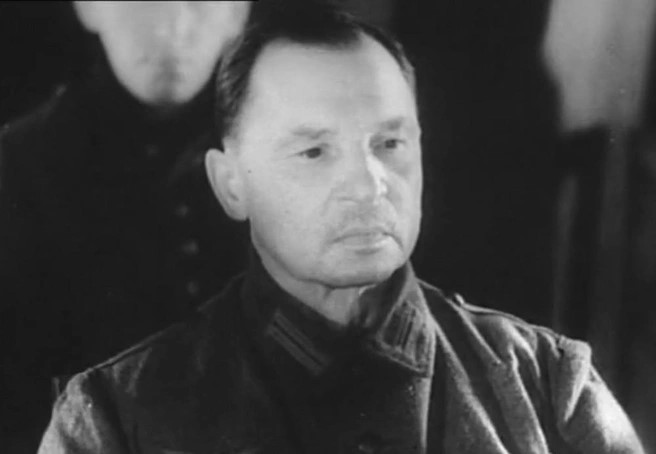

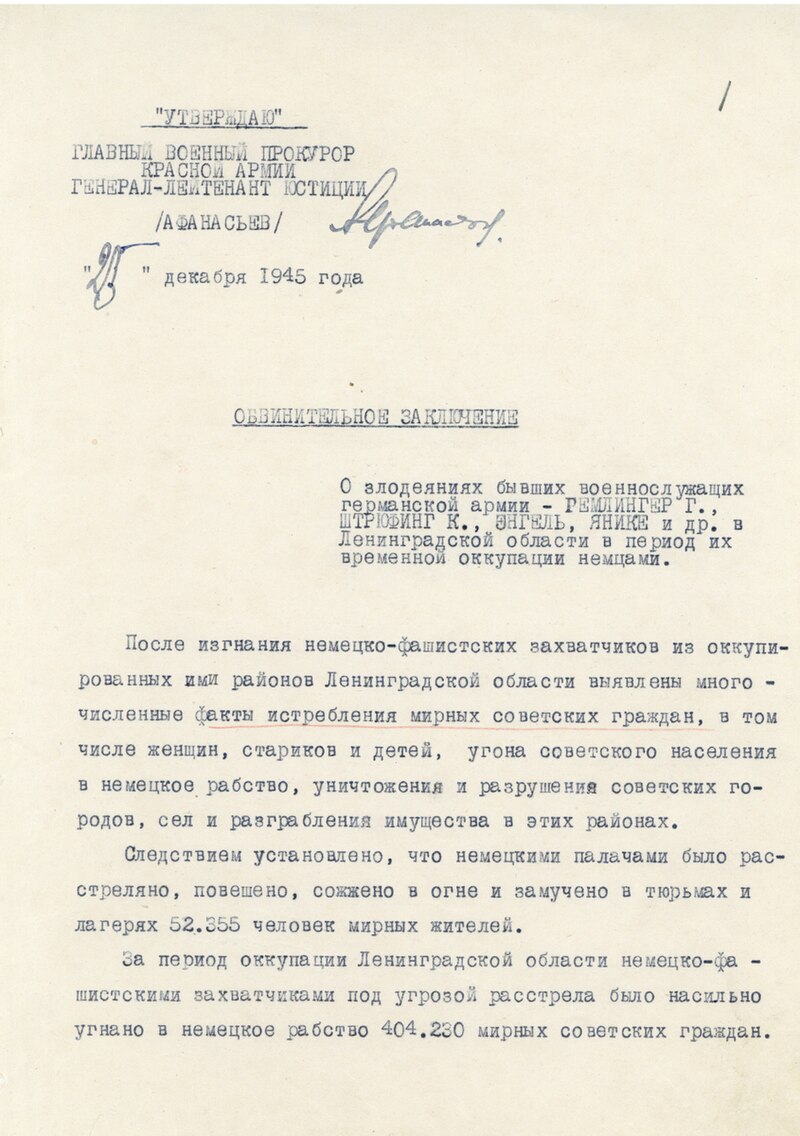

По данным Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), которые легли в основу обвинения, оккупанты уничтожили в Ленинградской области (в ее состав входили новгородские и псковские территории) 52 355 мирных жителей, угнали на принудительные работы 404 230 советских граждан. Нацисты маскировали свои преступления, поэтому судебно-медицинский эксперт Ленинградского военного округа А.П. Владимирский считал, что «небоевых» смертей было намного больше – до полумиллиона. По его подсчетам, главным центром уничтожения людей в Ленинградской области стал Псков. Возможно, поэтому главным обвиняемым на Ленинградском процессе стал генерал-майор Ремлингер, псковский комендант в 1943–1944 годах.

Генрих Ремлингер

Источник: кадр из документального фильма «Приговор народа» (1946 год, режиссер Л. Киказ)

На суде разбирались преступления Ремлингера и его подчиненных, совершенные в Ленинградской области зимой 1943–1944 годов: карательные акции (расстрелы, сожжения заживо, пытки), угон на принудительные работы, уничтожение населенных пунктов при отступлении. Ремлингер лично приказал провести ряд карательных экспедиций, жертвами которых стали тысячи советских граждан (в основном, женщины, дети и старики). По указанию Ремлингера было угнано на принудительные работы 25 000 человек, сожжено 145 деревень.

Преступные приказы о расстрелах отдавали также капитаны К. Штрюфинг и старший лейтенант Э. Визе (командиры рот «особого батальона»). Восемь исполнителей этих приказов (фельдфебели и рядовые Бем, Энгель, Зоненфельд, Скотки, Янике, Герер, Фогель, Дюре) служили в первом и втором батальонах «особого назначения» 21-й авиаполевой дивизии. Лейтенант Зоненфельд был командиром «особой группы» 322-го пехотного полка.

Каждый из исполнителей лично убил от 11 до 350 человек и сознался в этом на суде. Свою вину не признали только Ремлингер и Визе. Подсудимые попали в батальоны «особого назначения» из военной тюрьмы Торгау, которую возглавлял Ремлингер. Поэтому обвинение и пропаганда показывали подсудимых как учеников Ремлингера: Шесть лет Ремлингер воспитывал попадавших к нему людей. Вот они, его выученики, сидящие перед Трибуналом на одной с Ремлингером скамье подсудимых. Это – Янике, убийца более трехсот русских детей, женщин, стариков, поджигатель, грабитель и садист, заживо сжигавший ни в чем не повинных мирных людей. Это – Скотки, взрывавший землянки с русскими семьями, сжигавший деревню за деревней. Это – Зоненфельд, инженер по образованию, добровольно ставший агентом гестапо и затем руководителем карательных налетов на псковские и лужские деревни.

Подсудимых из «особого батальона» могло быть больше, но некоторые из подозреваемых активно сотрудничали со следствием и получили статус свидетелей, хотя участвовали в тех же акциях. Ленинградский суд использовал коллаборациониста в качестве свидетеля против Ремлингера – сотрудник немецкой комендатуры в Крестах (недалеко от Пскова) Н.И. Сердюк свидетельствовал о нечеловеческих условиях в лагере для мирных жителей в Крестах. Его участие было нетипичным, поскольку тема коллаборационизма цензурировалась, все послевоенные суды над ними проходили в закрытом режиме.

Все преступления попадали под указ 19 апреля 1943 года, который стал юридической основой для всех судов над иностранными военными преступниками в СССР. Кроме того, в общую часть обвинительного заключения входили разрушения памятников культуры в пригородах Ленинграда, в Пскове и Новгороде.

Пропаганда подчеркивала, что Ленинградский суд касается не только конкретных преступлений конкретных подсудимых в 1943–1944 годах, но и всей системы оккупации Ленинградской области в 1941–1944 году. Тем не менее, на Ленинградском суде (как и на Великолукском и Новгородском) были лишь в незначительной степени, в отдельных показаниях свидетелей, обозначены масштабные нацистские преступления, совершенные на территории Ленинградской области против евреев, цыган, душевнобольных, советских военнопленных.

Так, на территории Псковской области были созданы и уничтожены гетто в Пскове, Опочке, Невеле, Великих Луках, Порхове, Пустошке, Себеже. Осенью 1943 года трупы евреев были извлечены из ям и сожжены. Публичной ответственности за эти преступления Холокоста никто не понес. Ремлингеру (коменданту Опочки в июле-сентябре 1943 года) на Ленинградском процессе вопросов о сожжении тел евреев не задавали. По контрасту с этим умолчанием прокурор спросил Ремлингера о его должности военного коменданта Будапешта (с апреля 1944 года до пленения в феврале 1945 года) и казнях венгерских евреев:

– Кого там расстреливали?

– Никого не расстреливали.

– Евреев, наверное?

– Ни одного еврея. Наоборот, большому количеству евреев я спас жизнь, вы этому

не поверите.

– Кто их расстреливал?

– Те, кто всегда этим занимался, СС, гестапо и другие. Я ничего общего не имел с

ними и, когда имел возможность, спасал евреев.

В обвинительное заключение расстрел венгерских евреев не вошел.

О массовых казнях дал подробные показания судебно-медицинский эксперт – профессор А.П. Владимирский (он же выступал на Новгородском процессе 1947 г.). Он описал многие места захоронений жертв, включая жертв Холокоста:

По свидетельским показаниям, собранным в районе Моглино-первое около Пскова, где-то там, в районе Пскова, в тысяча девятьсот сорок первом году все в лагере были уничтожены и туда же были доставлены евреи, вывезенные из Пскова. Около Моглино-первое, на площади, засеянной рожью, были найдены десять ям-могил, заполненных трупами: дети, женщины, мужчины. Так как их убили в начале войны, то немцы еще не раздевали людей перед уничтожением – еще не скрывали тогда следов своих преступлений. Многое удалось установить по бусам, амулетам и другим предметам, определявшим национальность уничтоженных людей. Затем немцы заровняли землю, превратили в поле, засеяли...

Позднее, на суде 1967 году в Пскове были приговорены охранники Моглинского лагеря из числа этнических эстонцев, которые расстреливали цыган и евреев.

Для Нюрнбергского трибунала советская сторона готовила двух немецких свидетелей по теме Катынского расстрела: Людвига Шнейдера (ассистента профессора Бутца) и солдата Арно Дюре (подсудимого на Ленинградском процессе). Они должны были поддержать советскую версию Катынского расстрела.

Согласно показаниям Дюре на суде, немецкое командование направило его из военной тюрьмы Торгау на исправительные работы в Катынский лес. Лукницкий так передает показания Дюре: В военной тюрьме, в Торгау, где до ноября 1941 года, в бытность комендантом тюрьмы Ремлингера, находился арестованный Дюре, его так воспитывали, уча безжалостности. “Практические занятия” при этом обучении происходили в Катынском лесу в сентябре 1941 года. Вместе с другими, такими же, как он, привезенный в этот лес Дюре рыл по ночам огромные могильные рвы. Эсэсовцы сбрасывали в эти рвы привезенные на автомашинах трупы людей – десятки тысяч трупов польских офицеров, русских людей, евреев, и Дюре участвовал в их закапывании.

– Вы можете приблизительно определить, сколько расстрелянных было сброшено в

эти могилы?

– От пятнадцати до двадцати тысяч человек! – спокойно отвечает Дюре и добавляет,

что видел снимок одной из таких могил в немецких газетах, под снимком была подпись: “Это сделали русские”...

Примечательно, что Ремлингера прокурор не спрашивал про эти «практические занятия» в Катыни. Видимо, Ремлингер не захотел сотрудничать.

Советская пропаганда передала суть ответов Дюре, но не стала публиковать абсурдные подробности: Дюре объяснял прокурору, что Катынский лес находится в Польше, что огромная глубина рва составляла 15–20 метров, что стенки рва он укреплял для прочности ветками деревьев и т. д.

Обо всех судах 1945–1946 гг., включая Ленинградский суд, советская пропаганда сообщала иностранным журналистам. В том числе краткий перевод показаний Дюре был опубликован 3 января в газете “Die Tägliche Rundschau”, издававшейся Красной армией для немецкого населения в советской зоне оккупации

Тема Катыни для зарубежной прессы была важной, но сами показания Дюре не казались убедительными. В итоге газета “New York Times” совместила в одной заметке сразу две версии Катынской трагедии – версию от Дюре в пересказе ТАСС и версию 1943 года от нацистского Deutsches Nachrichtenbüro: Сегодня вечером ТАСС сообщил, что немецкий офицер из числа подсудимых Ленинградского процесса по обвинению в «кошмарных преступлениях» во время войны признал вину нацистов в Катынском расстреле в Смоленской области, где было обнаружено массовое захоронение около 10 000 человек. Ранее немцы утверждали, что поляки были убиты советской политической полицией и захоронены в Катыни в 1939 году. Подробно описывая, как отступавшие немецкие войска убивали русских женщин, детей и стариков, офицер по фамилии Дюре заявил, что в Катынском лесу было расстреляно и захоронено от 15 000 до 20 000 человек, включая польских офицеров и евреев. В апреле 1943 года немецкое новостное агентство утверждало, что немцы обнаружили катынские захоронения и обвинили в этом чудовищном злодеянии русских. Четыре дня спустя польское правительство в Лондоне объявило, что обратилось в Международный Красный Крест с просьбой направить делегацию для расследования на месте. 25 апреля 1945 года Москва официально разорвала отношения с правительством

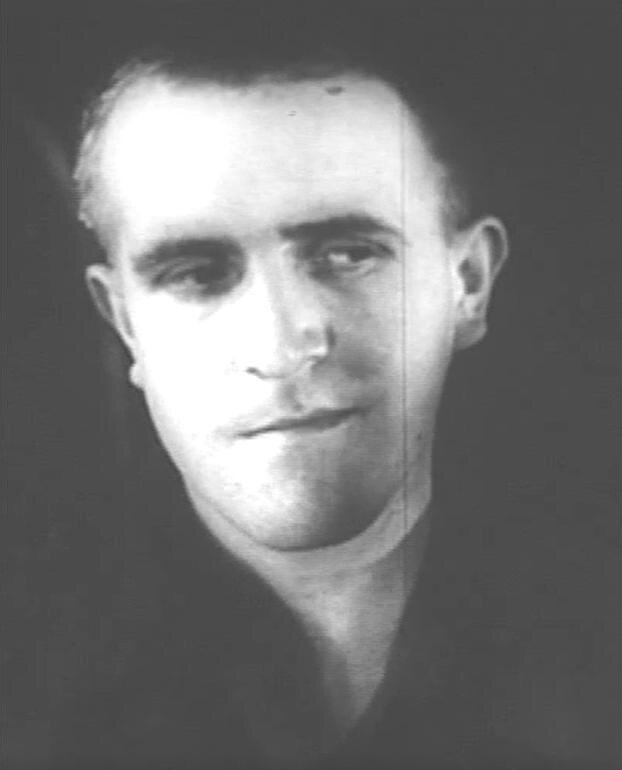

Как утверждает Яжборовская, за эти показания Дюре получил каторгу вместо смертной казни, но все же советские власти не решились везти его в Нюрнберг. Это неудивительно, поскольку Дюре издевался над Ленинградским процессом и мог устроить скандал в Нюрнберге. Согласно дневнику Лукницкого, Дюре смеялся на допросе («когда речь пошла о расстреле им женщин, утвердительно кивает головой и... улыбается, смеется!..»), во время приговора («Только Дюре криво усмехается...»), во время последнего слова («Дюре встает, заложив руки назад. Смеется! Зал ждет. Дюре продолжает смеяться и сквозь смех говорит: “Я ничего не хочу сказать!”»)

Арно Дюре

Источник: кадр из документального фильма «Приговор народа» (1946 год, режиссер Л. Киказ)

В 1954 году Дюре вернулся в ФРГ, где отказался от своих показаний про Катынь и заявил, что его заставили так говорить на следствии. Таким образом, тема Катынского расстрела – единственный известный факт ложных показаний на Ленинградском процессе. Другие показания подсудимых исследователями не оспаривались.

Пропаганда использовала для дегуманизации подсудимых не только их внешность, но и факты биографии, особенно подчеркивалось уголовное прошлое: Кто они, эти представители “высшей расы”? Карл Штрюфинг и Фриц Энкель – добровольцы немецкой армии, пошедшие на войну за грабежом да лёгкой наживой. Гергард Янике – вор, отбывавший каторгу. Достойно увенчает эту группу Арно Дюре – сутенёр, живший на содержании у проституток и грабивший их посетителей.

Согласно инструкциям из Москвы, адвокаты проходили специальный отбор: «Предлагаем… тщательно проверить адвокатов, которые будут выделены для защиты обвиняемых представителем Наркомюста СССР на месте. Нежелательные кандидатуры должны были быть отведены и заменены проверенными адвокатами». Таким образом, адвокаты работали формально, от них не ждали ярких выступлений и неожиданностей. Адвокаты строили защиту на размывании вины – от индивидуальной к коллективной. Так, адвокат Зимин, защищавший Ремлингера, отметил, что «за кошмарные преступления, совершенные немцами на территории, подведомственной коменданту Пскова, несёт ответственность не только его подзащитный. Здесь действовали также и части, не находившиеся в его подчинении». Все остальные адвокаты пытались изобразить подзащитных простыми исполнителями преступных приказов.

Приговор утверждался не в Ленинграде, а в Москве. 3 января 1946 г. руководители спецслужб С.Н. Круглов, Н.М. Рычков, В.С. Абакумов в письме В.М. Молотову на двух страницах пересказали обвинительное заключение

и предложили приговор:

Учитывая степень виновности каждого из подсудимых, считаем необходимым приговорить подсудимых Ремлингер, Штрюфинг, Зонненфельд, Беем, Энгель, ЯникеСкотки, Герер – к смертной казни через повешение; подсудимых Фогель, Дюре и Визе – к каторжным работам. Просим Ваших указаний. Молотов утвердил все предложенное.

Журналист М. Ланской художественно передал чувства людей, находящихся в зале во время оглашения приговора (смертная казнь для восьми подсудимых, каторга для трех):

Потом вошёл суд. Все встали. Была необычайная тишина, когда председатель в последний раз напоминал о зверствах, содеянных каждым обвиняемым. Вновь поднялись из братских могил тени погибших. Пахнуло дымом пожаров. Донеслись стоны истязуемых. Встала окровавленная русская мать, протягивая расстрелянного ребёнка. Пепел сожженных людей забился в наших сердцах. Поэтому, когда раздались слова: “К смертной казни через повешение” – раздались аплодисменты солидарности и удовлетворения. Это народ подписывался под приговором окончательным и обжалованию не подлежащим.

Некоторые газеты ограничились сухой констатацией приговора и штампом про «аплодисменты удовлетворения». Местом казни в Ленинграде была выбрана большая площадь Калинина у кинотеатра «Гигант». Сама казнь была описана ленинградскими газетами подробно и эмоционально: Они избежали на фронте справедливой пули советского солдата. Теперь им предстояло испытать прочность русской верёвки. На крепкой перекладине повисли вчера в Ленинграде восемь военных преступников. В последние минуты они снова встретились с ненавидящими глазами народа. Они снова услышали свист и проклятья, провожавшие их на позорную смерть. Тронулись машины. Последняя точка опоры ушла из-под ног осуждённых.

Смотреть на казнь пришли десятки тысяч ленинградцев, еще больше зрителей увидели ее в документальном фильме про процесс «Приговор народа».

Источники:

https://www.fontanka.ru/2020/11/20/69562288/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградский_судебный_процесс_над_немецкими_военными_преступниками

https://en.hpchsu.ru/upload/iblock/52d/52d6c6d6d4fdd24de88e91cf8d22bd17.pdf

Ленинградский процесс над немецкими военными преступниками 1945–1946 гг.: Политические функции и медиатизация

Асташкин Дмитрий Юрьевич, Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник

Санкт-Петербургского Института истории РАН (Санкт-Петербург, Россия)

ORCID 0000-0001-7840-4708

strider-da@ya.ru