Галерная ул., 58-60, Санкт-Петербург, Россия, 190121

Известно, что во второй половине XVIII века усадьбой на этом участке владел кабинет-секретарь А.В. Храповицкий. По его фамилии получил свое название находящийся рядом Храповицкий мост через реку Мойку.

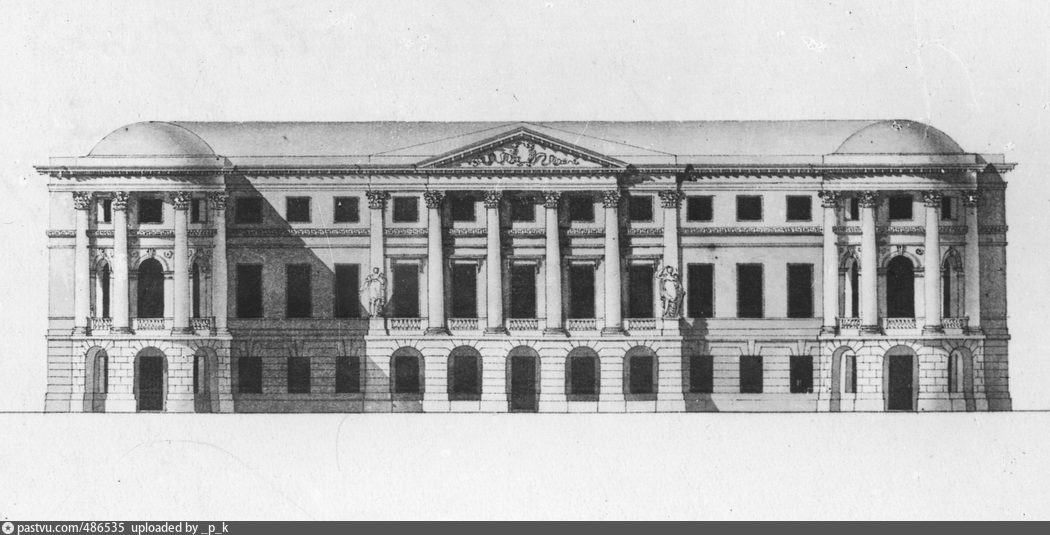

На плане Пьера Антуана Сент Илера (1765—1773 годы) уже были обозначены и дворец, и деревянные набережные обоих каналов, и мост, и сад, тогда — регулярный с небольшими саженцами, огороженный деревянной же оградой. В 1790 году здание было куплено известным сенатором Петром Васильевичем Мятлевым, для которого и было перестроено итальянским архитектором Луиджи Руска. Луиджи Руска переделал старое строение и возвел на углу двух каналов обширный дом, главным фасадом выходящий на Галерную улицу, а вторым фасадом - в сад, в сторону Мойки и Адмиралтейского канала. Дворец находится в одном из старейших районов города, который уже в конце XVIII века считался достаточно престижным.

В 1790 году здание было куплено известным сенатором Петром Васильевичем

Мятлевым, для которого и было перестроено итальянским архитектором Луиджи

Руска. Это первая самостоятельная работа зодчего, крупного представителя

неоклассицизма, ставшего впоследствии придворным архитектором. Внешний вид

дворца с тех пор не претерпел серьезных изменений. В 1796 году в комплекс на

Галерной улице вошло ещё одно здание (№60) - бывший дом архитектора Саввы

Чевакинского.

История любви Екатерины Второй и Григория Орлова широко известна, известно и то, что Екатерина родила сына от Орлова. Малыш родился в Зимнем дворце, тайно. Каким-то образом Екатерине удалось скрыть свою беременность. Невероятно, но факт – муж, император Петр III так и остался в неведении, а может и был в курсе, но ему было все равно. Мальчика отдали на воспитание гардеробмейстеру Екатерины Василию Шкурину, который воспитывал его как своего сына (у того были и свои сыновья).

Родоначальник семьи - Алексей Григорьевич Бобринский (1762–1813).

После окончания работ по созданию дворца в 1797 году П.В. Мятлев сразу же продает здание. Есть свидетельства, что дворец приобрел фаворит императрицы Платон Зубов. А императрица Мария Федоровна приобрела дворец у него. Но возможно, дворец императрица купила напрямую у Мятлева, который и не собирался жить в этом дворце и вел строительные работы по просьбе императорской семьи. Мария Федоровна сразу после покупки дарит дворец графу А.Г. Бобринскому в благодарность за то, что тот безвозмездно передал свой прежний дом на Мойке (дом 50) Воспитательному дому для его расширения.

История любви Екатерины Второй и Григория Орлова широко известна, известно и то, что Екатерина родила сына от Орлова. Малыш родился в Зимнем дворце, тайно. Каким-то образом Екатерине удалось скрыть свою беременность. Невероятно, но факт – муж, император Петр III так и остался в неведении, а может и был в курсе, но ему было все равно. Мальчика отдали на воспитание гардеробмейстеру Екатерины Василию Шкурину, который воспитывал его как своего сына (у того были и свои сыновья). Алексей Григорьевич Бобринский был признан Павлом I, император назвал его «братом», возвел в графское достоинство, назначил генерал-майором, Почетным опекуном и управляющим Санкт-Петербургским воспитательным домом.

В XIX веке дворец был одним из самых знаменитых центров светской и культурной жизни Петербурга. Салон графинь Бобринских привлекал дипломатов и литераторов, его посещали императоры Александр I, Николай I, а на балах танцевала «вся столица». Анна Владимировна Бобринская, супруга графа, урожденная баронесса Унгерн-Штернберг, расширила дворец, отделала по последней моде его интерьеры и основала салон, в котором неоднократно бывали во император Николай I и императрица Александра Фёдоровна. Салон младшей графини Бобринской охотно посещали Вяземский, и Жуковский (в 1819 году он был ею увлечён и посвятил ей ряд своих произведений), братья Виельгорские, канцлер Горчаков. Регулярно посещал дворец Пушкин. В дневнике Пушкина за 1833-35 годы упомянуто, что он бывал на обедах у Бобринских (в частности в этот период — 6 декабря 1833 года и 28 февраля 1834 года), а 17 января 1834 года (1 января 1834 года он был пожалован в камер-юнкеры) был на балу во дворце и оставил следующую запись:

Бал у графа Бобринского, один из самых блистательных.

Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о

моем «Пугачеве», он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нём пишешь; я бы

тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфосской»

(с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей

донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда

ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим

добродушием.

представление Наташи ко двору прошло с огромным успехом —

только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцовал с ней, а за

ужином он сидел рядом с ней.

Приняты в салоне графини были и недоброжелатели поэта: граф

Нессельроде, барон Геккерн, Жорж Дантес.

Граф Алексей Алексеевич был одним из учредителей акционерной

компании по постройке Царскосельской железной дороги. В 1835 году для

привлечения дополнительных средств в капитал компании и для того, чтобы убедить

сомневающихся в технических возможностях железной дороги, он построил в саду

дворца участок железной дороги, по которому двигалась тележка, гружёная 500

пудами камней.

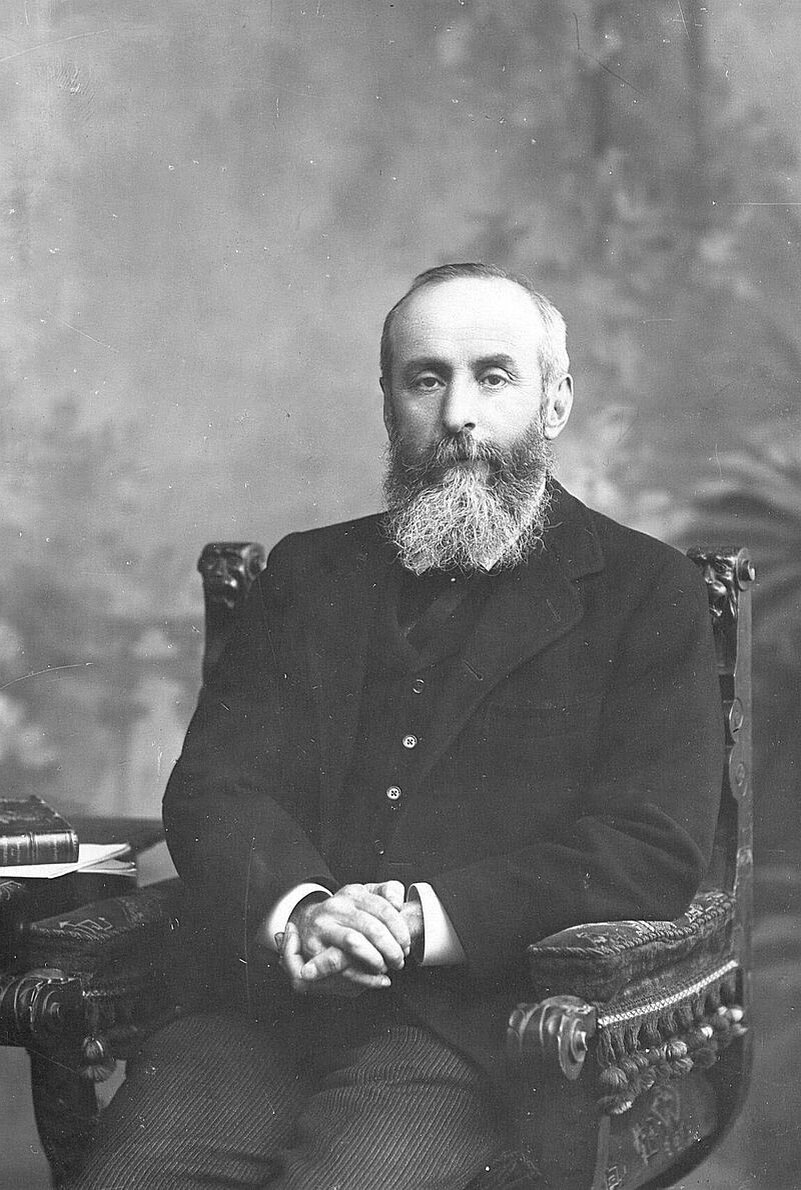

Последний хозяин усадьбы из рода Бобринских - граф Алексей

Александрович Бобринский, историк, археолог, сенатор, предводитель дворянства

Санкт-Петербургской думы, вице-президент Академии художеств, с 1896 года -

председатель Археологической комиссии.

В годы Первой Мировой войны он безвозмездно отдает свой

дворец для лазарета Красного Креста. Затем, уже в 1917 году и под казармы

женского и латышского батальонов. В это время у Бобринского уже не было средств

на содержание дворца – все его банковские счета были арестованы. Попытки

получить средства на содержание лазарета не увенчались успехом.

В то время дворцы Санкт-Петербурга стали привлекать внимание воров и грабителей…. В стране беспорядок, хаос, как следствие проблемы с продовольствием. Кто –то пускает слух, что во дворцах бывшие, уже сбежавшие в Европу владельцы, спрятали сокровища. А еще – толпу привлекали винные погреба...

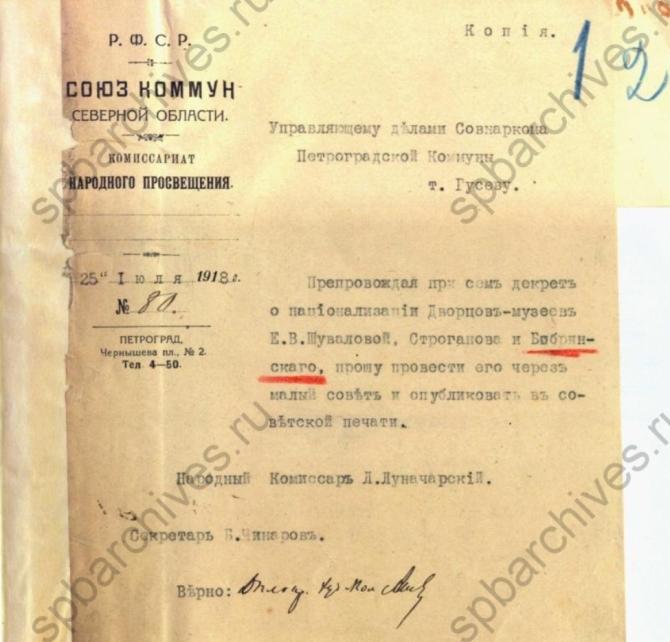

Дворец Бобринских от разграбления тогда спас декрет, по которому его

вместе с дворцами Строганова и Шуваловой были национализированы.

После того как это произошло, хозяин Алексей Бобринский

уезжает на юг России, потом в Киев, оттуда в Константинополь, дальше во

Францию, где он и умер. Алексей Александрович покидал Россию в спешке,

практически это было бегство. Есть предположение, что драгоценности он спрятал

в укромном месте где-то рядом со своим дворцом. Продолжение истории такое – в

1930 году в Петербургское ГПУ приходит письмо из Франции от некого Бобринского,

который предлагал правительству страны Советов сделку. Смысл которой в том, что

он указывает месторасположение клада с драгоценностями Екатерины Второй!

Половину от стоимости сокровищ Бобринский требовал предоставить ему.

В 1920-х в здании разместился Историко-бытовой отдел

Русского музея. В 1925 году здесь была организована выставка «Купеческий

портрет XVIII—XX вв.» с частичным «воссозданием» историко-типологических

интерьеров, включая фантазийное «Зальце купца 1840-50-х годов».

Впоследствии собранная Бобринскими коллекция произведений

живописи, предметы мебели (в частности, гарнитур из Красной гостиной) поступила

в Государственный Эрмитаж. Среди музеев и библиотек была распределена

библиотека дворца из более чем 13 тысяч томов. Богатое убранство дворца было

частично расхищено, частично также передано в различные музеи страны. Например,

ряд предметов из собрания художественных ценностей Бобринского оказался в

краеведческом музее Нальчика. Также с 1929 года в здании размещался Центральный

географический музей, созданный В. П. Семёновым-Тян-Шанским. В музее были

организованы тематические выставки, которые увидели десятки тысяч человек. В

начале 1933 года в одном из документов Госплана СССР музей был даже объявлен

«ударным». Через музей прошли все школьники Ленинграда и масса иностранных экскурсантов.

В 1931 году музей уплотнили, предоставив 1500 квадратных метров организации

«Гипровод». Из-за бесхозяйственности «Гипровода» летом 1931 года в здании

вспыхнул пожар, в результате которого пострадал краеведческий отдел музея,

затем помещение «Гипровода» было отдано новым уплотнителям. Лишь в 1935 году,

после выхода в 1934 году нового закона об охране музеев, все здание было

возвращено музею. Но с уходом по состоянию здоровья Семёнова-Тян-Шанского с

поста руководителя началось угасание музея. Когда музей в конце концов был

передан Ленинградскому университету, музейное помещение занял сначала заочный

сектор университета, а затем ремесленное училище. В начале 1941 года

последовало постановление Ленсовета и ректората ЛГУ о закрытии музея.

В 1952 году во дворце разместился географический факультет

ЛГУ, а с 1960-х годов — Научно-исследовательский институт комплексных

социальных исследований (НИИКСИ) и психологический факультет ЛГУ. Комплексной

реставрации дворца в советские годы не проводилось, помещения (включая

дворцовые залы) постепенно приходили в упадок.

Из воспоминаний студентки (1968—1973 годы) психфака ЛГУ Л.

В. Бочищевой:

Этот старинный дом мне тоже очень нравился — и центральная

лестница с огромным зеркалом сбоку, и прекрасные старинные люстры, и деревянные

винтовые внутренние лесенки для слуг, по которым мы поднимались со второго

этажа на третий, уже под крышей, где располагались маленькие комнаты, в

которых, видимо, когда-то жила челядь. В наше время их использовали для

семинаров и занятий иностранными языками, а дальше были помещения лабораторий.

Но стоит сказать и о том, в каком ужасном виде отчасти пребывало это здание, на

третьем курсе во время лекции в камерном зале с грохотом отвалился большой

кусок лепнины и упал на вьетнамцев, которые сидели у этой стены. Хорошо, что

они очень быстро среагировали — отпрянули, пригнулись, и их только запорошило.

Они даже не сильно испугались, потому что у них шла война и они привыкли к

подобным неожиданностям.

Из воспоминаний социолога Е. Э. Смирновой:

Взаимодействие НИИКСИ и психологического факультета — особая

страница жизни института. Обе организации в 70-х годах располагались во Дворце

Бобринского на Красной улице, теперь — опять Галерной. Этот особняк заслуживает

хоть небольшого описания. В нём сохранилось тогда всего несколько помещений с

остатками былого великолепия. Небольшой овальный кабинет директора выходил своими

высокими окнами в сад с высокими деревьями, и весной из окон были видны

цветущие каштаны. В нём сохранились книжные шкафы. Потолок был расписан мелкими

звездами. Многие завлабы признавались, что во время скучных заседаний они

пытались сосчитать их количество. Благородные пропорции и уют этого кабинета

практически всех приводили в восхищение. Юридическая лаборатория располагалась

в красной гостиной (наше местное название). Она сохранила темно-красный шелк на

стенах, зеркала и позолоту. Ещё две лаборатории — социологическая и лаборатория

Лисовского сохранили только немного лепнины. Практически все остальные

помещения имели простой рабочий вид, стены были закрашены масляной краской. В

те времена сохранились в нескольких помещениях и уникальные бронзовые люстры.

Само здание имело П-образую форму. Факультет занимал одно крыло, НИИКСИ

помещался в центральной части. Второе крыло было отдано поликлинике. Крылья

здания на первом этаже имели помещения, окна которых были вровень с тротуаром и

работать в них было сложно, ибо время от времени они подвергались нашествиям

крыс. Нашей лаборатории пришлось там просуществовать несколько лет, и эти

проблемы нам были знакомы.

13 декабря 2001 года Федеральной комиссией по Управлению

государственной собственностью дворец Бобринских был передан в ведение СПбГУ. C

2002 года в помещениях дворца проводятся занятия Факультета свободных искусств

и наук. С 2003 года во дворце начались неотложные ремонтно-реставрационные

работы, поскольку в нескольких помещениях существовала угроза обрушения стен. Проект

реконструкции дворца предусматривал сохранение фасадов, конфигурации кровель,

сводчатых перекрытий первого этажа, а также реставрацию уцелевшей декоративной

отделки парадных помещений, металлической и кирпичной оград. Парадные помещения

главного корпуса приспосабливались под читальные залы библиотеки,

конференц-центр и несколько больших аудиторий. Реставрация продолжалась около 8

лет. Торжественное открытие дворца Бобринских после реставрации состоялось 31

августа 2011 года.

Также с 2016 года во дворце периодически проходят экскурсии

(по предварительной записи) в рамках проекта «Открытый город».

Источники:

https://adresaspb.com/category/structures/building/arkhitektor-rafael-dayanov-dvorets-bobrinskikh/

Миллионная ул., 9, Санкт-Петербург, Россия, 191186

1-й Елагин мост, 1, Санкт-Петербург, Россия, 197183

Миллионная ул., 5/1, Санкт-Петербург, Россия, 191186

Дворцовая наб., 26, Санкт-Петербург, Россия, 191186

Английская наб., 54, Санкт-Петербург, Россия, 199034

ул. Максима Горького, 2, Санкт-Петербург, Россия, 198515

Университетская наб., 15, Санкт-Петербург, Россия, 199034

набережная реки Фонтанки, 25, Санкт-Петербург, Россия, 191023

Инженерная ул., 4, Санкт-Петербург, Россия, 191186

литер А, Санкт-Петербург, Россия, 191186

Исаакиевская пл., 6, Санкт-Петербург, Россия, 190107

Невский пр., 39, Санкт-Петербург, Россия, 191023

набережная реки Фонтанки, 34, Санкт-Петербург, Россия, 191014

Невский пр., 5м, Санкт-Петербург, Россия, 191186

наб. реки Мойки, 122, Санкт-Петербург, Россия, 190121

Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, Россия, 191186

наб. реки Малой Невки, 1, Санкт-Петербург, Россия, 197045

Московский пр-т., 9б, Санкт-Петербург, Россия, 190068

ул. Садовая, д, 26, лит.А, Санкт-Петербург, Россия, 191023

Шпалерная ул., 47, Санкт-Петербург, Россия, 191015