2862+QG Старая Ладога, Ленинградская область, Россия

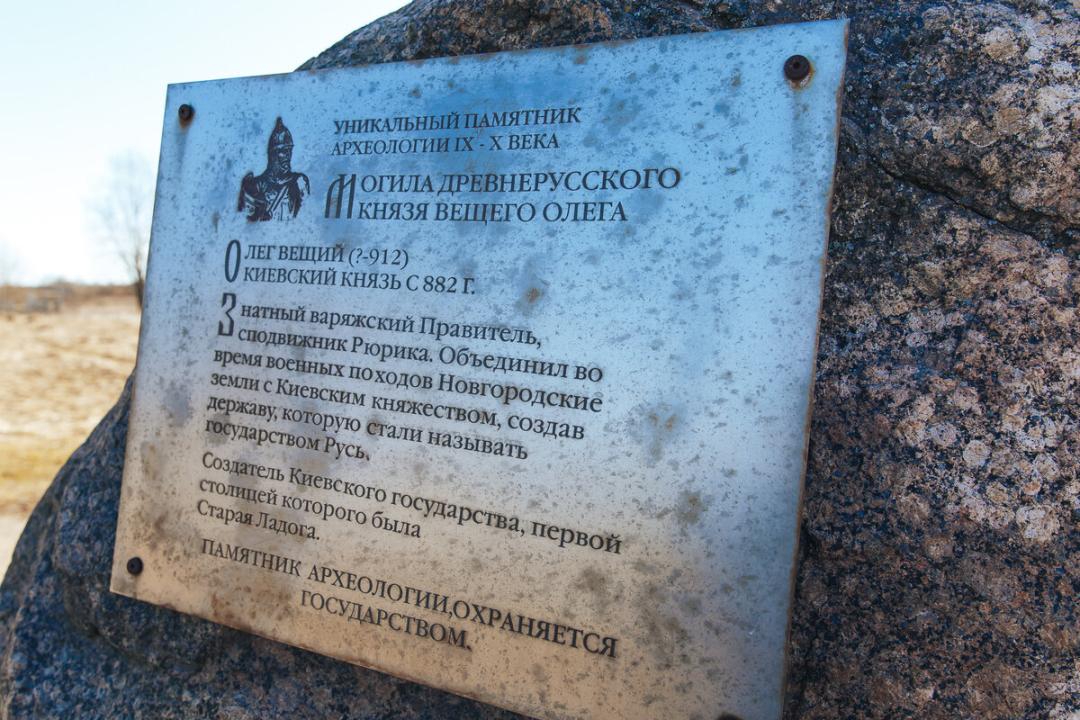

Вещий Олег – первый киевский князь из варягов, призванных управлять славянскими племенами в IX веке. Так гласит летопись "Повесть временных лет". Олег правил территорией будущей Киевской Руси в то время, когда сын Рюрика Игорь был еще маленьким. Такой управляющий при законном, но малолетнем князе называется регент. Интересно, но в «Повести временных лет» составленной игуменом Сильвестром в 1116 году содержится легенда о смерти князя от черепа коня, обладающая мифологической окраской, и сообщение о могиле Олега в Киеве. То же пишет Радзивиловская летопись: «И плакашася людие вси плачем великим, и несоша и погребоша на горе, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего дни, словето могыла Ольгова»

Однако в Новгородской первой летописи, отразившей Начальный

свод 1093—1095 годов, смерть князя Олега описывается следующим образом в лето

6430 (922 год): «Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають,

яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в

Ладозе». Некоторые предания, дошедшие до нас из глубины веков, подтверждают

именно новгородскую версию. Хотя, с другой стороны, вроде бы логично, что бы

киевский правитель в Киеве и был похоронен. Как бы там ни было, а место это,

урочище «Сопки», действительно необычное.

С курганом Вещего Олега или Олеговой могилой связано

множество легенд, кроме того, многие помнят «Песнь о Вещем Олеге» Пушкина. Князь Олег правил Русью в девятом – десятом веке.

Был весьма успешным полководцем, захватил Киев и правил территорией будущей

Киевской Руси в то время, когда сын Рюрика Игорь был еще маленьким. Такой

управляющий при законном, но малолетнем князе называется регент. Олег

прославился своими походами против хазар, а также победоносной войной с

Византией. В результате последней за отказ от штурма Константинополя русская

дружина получила большой выкуп. По мирному договору Византия согласилась

регулярно платить дань Киеву. Александр Сергеевич Пушкин написал свою

"Песнь о вещем Олеге", основываясь на историческом материале, а также

на легендах, вошедших в старинные летописи.

Если коротко, князь Олег правил Русью в девятом – десятом веке.

Был весьма успешным полководцем, захватил Киев, ходил военными походами на

Царьград и Хазарский каганат. Получил мрачное предсказание от волхвов, что

примет смерть от своего любимого коня. Так и случилось, не смотря на все

попытки Олега обезопасить себя. Князь был ужален змеёй, выползшей из конского

черепа, и скончался.

С высокого кургана (Олеговой могилы) открывается потрясающий

вид на реку Волхов и окрестности. Зрелище и в самом деле величественное,

прямо-таки эпическое.

А то, что над курганом практически в любую погоду гуляет

довольно сильный ветер, добавляет остроты ощущениям. Словом, становится не так

уж и важно, был тут похоронен Вещий Олег или нет, видимо всё же неспроста этот

курган считается местом силы.

Вполне очевидно, конечно, если это вообще погребение, то

принадлежит оно совсем не простому смертному. Огромная 10-и метровая сопка

сильно выделяется на фоне остальных курганов высотой всего 3-5 метров. По

расчетам археологов изначально курган был выше, примерно 14 метров. Ниже он

стал из-за естественных природных процессов - эрозии грунта, и из-за раскопок,

которые здесь велись.

В 1820 году сопка была частично, примерно на треть,

раскопана Зорианом Доленга-Ходаковским. Теперь курган иногда называют его именем

«сопка Ходаковского».

Эти раскопки дали мало материала, тогда обнаружили:

двушипный черешковый наконечник сулицы (копья), датируемый восьмым - началом девятого

века, «кусок железа похожий на задвижку в замке, и угли...», «несколько

сожженных костей».

Возможно, захоронение было разграблено ещё в древности, а

может, просто не докопались... В дальнейшем никаких археологических раскопок

здесь не проводилось.

По мнению одних исследователей, судя по находкам, Олегова

могила появилась уже в VIII веке, по мнению других захоронение в ней, исходя из

обряда кремации, относится к IX веку, следовательно не может быть могилой

киевского князя Олега, умершего то ли в 912-ом, то ли в 922-ом году.

А вот, например Г.С. Лебедев считает, что «... Есть

основания видеть в этой величественной насыпи не «могилу», «место погребения»,

а «Олегов Холм», ритуальное седалище, на котором отправлялись некие

общественные и культовые функции». Само собой, хватает и доводов в пользу того,

что самый высокий курган урочища «Сопки» это не что иное как захоронение и

именно Вещего Олега, причём некоторые доводы не только убедительны, но и

остроумны.

Конечно, в скромности князя-викинга заподозрить трудно. Это

был человек решительный, жесткий, пользующийся авторитетом среди воинов варягов,

которым всё нипочем, и этот авторитет поддерживающий. Который мог склонить

врага к уплате дани, а своим всегда сказать: Я здесь главный. Тогда на вопрос,

почему Олег ушел в Ладогу, может быть такой ответ. В старые времена понятия

наследования значили многое, если не всё. Олег был временным правителем при

малолетнем Игоре. Когда князь вырос, дядька при нем должен был уйти. Что Олег и

сделал. Иначе бойцы, которые в стихотворении Пушкина вспоминали минувшие дни,

могли задать недобрые вопросы. Если ответ не устраивал, то резали сразу. И только

тому, кто соответвовал их понятиям о настоящем вожде, после смерти, в знак

уважения, насыпали самый высокий погребальный холм.

Всё-таки здесь начиналась Русь, по крайней мере, ни у кого

пока не получилось более-менее внятно это оспорить.

Источники:

http://lesnoytur.ru/teoria/tursever/ladoga-s/kurgan-oleg.html