Эпидемия болезни и бегство царя

Бич веков – холера, известная человечеству со времён Гиппократа, - появилась в России в 1829 году в Оренбургской и в пограничной с Персией Астраханской губерниях. Поздней осенью 1830 года она докатилась до Средней России, оттуда до Москвы, а к лету - и до Петербурга.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Эти строки Пушкин написал в Болдино осенью 1830 года. Под чумой поэт разумел не только бубонную «черную смерть» в далекой средневековой Англии, а холеру, которая в тот год пришла в Россию с далеких берегов Ганга. Из-за карантина Пушкин застрял на 3 месяца в своем родовом имении, подарив русской литературе несколько поэтических и драматических шедевров. Холеру тогда в народе называли птицей-юстрицей, «индийской заразой», «собачьей смертью» или тоже чумой — «заразой» с латинского.

1 июля 1831 года санкт-петербургский генерал-губернатор Петр Эссен уведомил горожан, что в связи с приближением эпидемии на всех подъездах к городу установлены карантинные посты. Приезжающие в столицу подвергались тщательному осмотру и, если имелось малейшее подозрение на болезнь, задерживались.

Впрочем, генерал Эссен доносил министру внутренних дел Закревскому: «все меры, какие приняты по сему предмету по здешней губернии, суть весьма недостаточные и не в силах предотвратить занесение болезни в пределы её и самую столицу».

Только за первые две недели в столице заболело холерой более трёх тысяч человек, полторы тысячи, из которых скончались. Бенкендорф вспоминал те дни в Петербурге: «На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы. Трава поблекла от страшной засухи – везде горели леса и трескалась земля».

На истребление болезни были брошены как гражданские, так и военные медицинские силы, однако их мощи оказалось недостаточно для того, чтобы побороть болезнь. На тот момент врачам была неведома природа холеры и пути ее передачи, вследствие чего не были созданы условия для борьбы с инфекцией. К тому времени император Николай I, опасавшийся за жизнь и здоровье себя и своих родных, покинул Петербург, переехав в резиденцию в Петергофе. Его примеру также последовали наиболее обеспеченные жители города, заколотившие особняки и устремившиеся за город, на дачи, куда болезнь ещё не успела добраться благодаря объявленному карантину. Александр Пушкин, живший в это время в Царском Селе, писал своему другу Павлу Нащокину: «Здесь холера, то есть в Петербурге, а Царское Село оцеплено».

Николай I, опасавшийся за жизнь и здоровье себя и своих родных, покинул Петербург. Несмотря на отсутствие Николая, в столице поддерживалась видимость порядка. Обезлюдившие улицы, на которые выходили по крайней необходимости, «прочёсывали» конные полицейские, отлавливавшие больных и всё больше и чаще допускавшие произвол в отношении народа, который не мог получить должной медицинской улицы. Народ негодовал, узнав, что Николай уехал из города в то время, как простолюдинам покидать Петербург было категорически запрещено. Невозможность побега контролировало оцепление, стоявшее на границе с городом.

Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу. Кроме того, активно искали «отравителей», учиняя обыски. Особенно страдали те, кто, слушая рекомендации лекарей, имел при себе специальную хлориновую известь, которой рекомендовалось протирать некоторые участки тела, чтобы обезопасить себя от заразы. Обезумевшие люди, обшаривая едва держащегося на ногах от страха человека, извлекали из кармана пузырёк, и избивали его владельца до полусмерти, подозревая в нём отравителя.

Наконец, народное негодование и паника, возникшая от того, что больных становилось всё больше, а власть откровенно бездействовала, привели ко вполне ожидаемому результату. 22 июня на улицах Петербурга начались беспорядки: люди ходили группами и нападали на «отравителей», обыскивали холерные кареты, пытались обнаружить отраву, вступали в драку с полицией. Встречая на улицах «подозрительно» выглядящих людей, набрасывались с криками и обыскивали. Одна из жертв обыска описывала свои воспоминания:

«Подходя к Пяти Углам, я вдруг был остановлен сидельцем мелочной лавки, закричавшим, что я в квас его, стоявший в ведре у двери, бросил отраву. Это было часов около 8 вечера. Разумеется, на этот крик сбежались прохожие и менее нежели через минуту я увидел себя окруженным толпой, прибывавшей ежеминутно. Все кричали; тщетно я уверял, что я никакой отравы не имел и не бросал: толпа требовала обыскать меня. Я снял с себя фрак с гербовыми пуговицами, чтоб показать, что у меня ничего нет; — душа была не на месте, чтоб толпа не увидала иностранных журналов и в особенности польских, бывших в числе их. Толпа не удовольствовалась фраком; я принужден был снять жилет, нижнее платье, сапоги даже нижнее белье и остался решительно в одной рубашке. Когда окружающие меня, наводнившие улицу до того, что сообщение по ней прекратилось, увидали, что при мне подозрительнаго ничего нет, тогда кто-то из толпы закричал, что я «оборотень» и что он видел, как я проглотил склянку с отравой. Досаднее всех мне был какой-то господин с Анной на шее, — он больше всех кричал и всех больше приставал ко мне...»

В городе был срочно организован холерный лазарет на Сенной площади по адресу Таиров переулок дом 4, куда полиция и солдаты насильно отвозили больных. 4 июля это вызвало вспышку недовольства, собравшаяся толпа кричала, что их родных собирают в больнице, чтобы уморить до смерти. Лазарет был разгромлен, а всех работавших там медиков — растерзали и выбросили из окон. Генерал Иван фон Ховен, оставивший мемуары о днях холерного бунта, писал: «Больницу разбили, больных вынесли на кроватях на площадь, доктора, фельдшера и аптекаря убили и прислугу разогнали». Одним из убитых был двоюродный дед Ленина Дмитрий Бланк, работавший в Центральной холерной больнице, работавший там же

будущий дед Ленина, родной брат Дмитрия, Александр был настолько потрясен смертью брата, что он потом год не мог работать.

Существует петербургская байка, будто император Николай I смог, не прибегая к насилию, усмирить бунтующий народ, который был сражён красноречием своего царя и пал ниц, как только самодержец начал укорять их словами «стыдно народу русскому, забыв веру отцов, подражать буйству французов и поляков».

Однако история гласит, что без кровопролития и вмешательства войск всё-таки не обошлось. Когда чиновники, оставшиеся в городе, оказались лицом к лицу с народным бунтом, устроители которого крушили больницы и убивали лекарей, городские главы собрались на совещание у графа Петра Эссена — блестящего военного, генерала от инфантерии, назначено в начале 1830 года петербургским генерал-губернатором. В ходе совещания пришли к решению призвать на помощь военную силу: гвардейские полки, усиленные артиллерией, окружили площадь, а на народ массированным ударом обрушился пехотный, а также Сапёрный и Измайловский батальоны.

Вот как описывал свои впечатления очевидец, бывший свидетелем событий на Сенной площади: «Вдруг с Невскаго показались два казака, или один казак и один жандарм — хорошо не помню. Они смело въехали в толпу и начали нагайкой разгонять народ.... Не прошло минуты, как одного из них, казака, перестало быть видно из этого моря голов; куда он делся — не знаю; вероятно, его стащили с лошади. Другой, помнится жандарм, видя, что дело не ладно, заблагоразсудил отретироваться и потихоньку уехал назад, по направлению к Невскому.... Не прошло пяти или много десяти минут, от Невскаго показалась коляска, запряженная четверней, с форейтором. В ней сидели двое военных — в шинелях; один седой старик, генерал-губернатор Эссен, другой молодой, его адъютант». Большая группа бунтовщиков наткнулась на коляску, в которой ехал генерал Эссен. Его чуть не убили, но подоспевшие войска спасли генерал-губернатора.

Когда, наконец, войска смогли навести относительный порядок, в столицу въехал Николай, который, из двух зол, выбрал наименьшую: закрыл глаза на свой страх перед холерой, разумно решив, что беснующаяся масса людей гораздо страшнее.

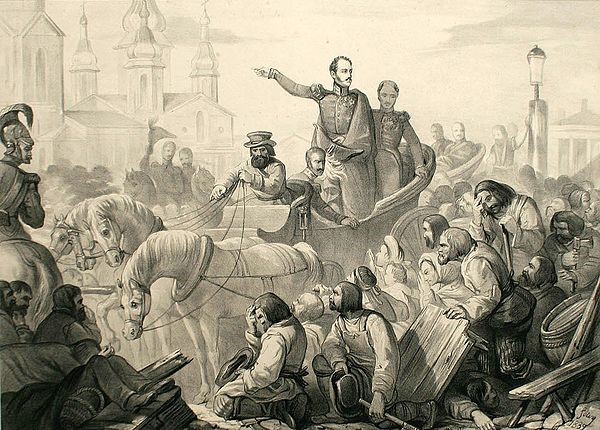

Остались воспоминания многих очевидцев той поры: графа Бенкендорфа, баронессы Фридерикс, придворного врача Арендта, гражданского губернатора Санкт-Петербурга Храповицкого, писательницы Панаевой, самого императора Николая Первого. Сцена усмирения холерного бунта запечатлена и на одном из барельефов, которые украшают постамент конной статуи Николая Первого на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга.

По официальным запискам Бенкендорфа, «государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: „На колени!“

Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: „Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом — я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами“… Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле».

Барельеф "Холерный бунт 1831 года" Фото: Commons.wikimedia.org

Этому событию посвящён один из горельефов на памятнике императору.

Разумеется, Николай обратился к своим подданным с укоризной, а напоследок даже, как поговаривали обыватели, поцеловал кого-то из людей, стоявших в толпе, что вызвало у наиболее чувствительных слёзы и крики «умрём за батюшку царя». Поговаривали также, что царь действительно был на редкость убедителен в своём воззвании, однако история остаётся непреклонной: беснующуюся толпу усмирили войска, но никак не красноречие императора.

Впрочем, этот факт не только не очернил репутации царя, о нём словно забыли, приняв на правду то, чего не был на самом деле. Иначе, как объяснить то, что на одном из барельефов, которые украшают памятник Николаю на Исаакиевской площади, можно увидеть сцену, изображающую успокоение народа царём?

Эпидемия холеры закончилась в Петербурге осенью 1831 года, унеся с собой жизни семи тысяч людей. В последний раз в городе произошла вспышка болезни в 1918 году, когда в городе свирепствовал холод, царила разруха, а силы медицины всецело были брошены на поля Гражданской войны.

Источники:

https://dzen.ru/a/aGefTfpxNXDz4MI9

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B

https://proza.ru/2024/10/20/635#:~:text=%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,https%3A//ihospital.ru/

https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii

https://www.perm.kp.ru/daily/27688/5078497/